この記事の目次(クリックでジャンプ)

1. この事件、何が起こったのか? ~驚愕の全貌~

OZプロジェクトとは、暗号資産(仮想通貨)への投資をうたい高配当を約束して資金を集めた大型の詐欺案件です。主催者グループは「AI(人工知能)による自動売買」や「仮想通貨マイニング」で安全かつ巨額の利益を生み出すと宣伝し、全国で1万5千人以上(推定)から総額60~70億円もの資金を集めました。しかし実態は全くの虚偽で、出資金は実際の投資運用に回されず、後述するように典型的なポンジ・スキーム(自転車操業的な出資金詐欺)でした。被害者は中高年層を中心に多数にのぼり、人生の蓄えを失うなど深刻な被害が生じました。

この詐欺は特定の一社ではなく複数の人物・企業が関与しており、表向きは「OZプロジェクト」という投資グループとして活動していました。中心人物は後に逮捕された石田祥司(当時59歳)、山下幸弘(61歳)といった元会社役員らで、暗号資産取引サービス「ダイスウォレット」の代表だった橋谷田拓也(46歳)なども運用担当として参加していました。彼らは法人名義を巧妙に利用し、東京都内の経営コンサル会社や大阪府内の健康食品販売会社など複数の会社を舞台に資金集めを行っていたことが明らかになっています。いずれの企業も本来の事業内容は仮想通貨投資と無関係であり、金融商品取引業等の登録もないまま違法に出資を募っていました。

2. 詐欺の足跡を追う! ~時系列で見る軌跡~

OZプロジェクト詐欺の発足から摘発までの主な流れを、以下の時系列表にまとめます。

| 時期(年月) | 経緯・出来事 |

|---|---|

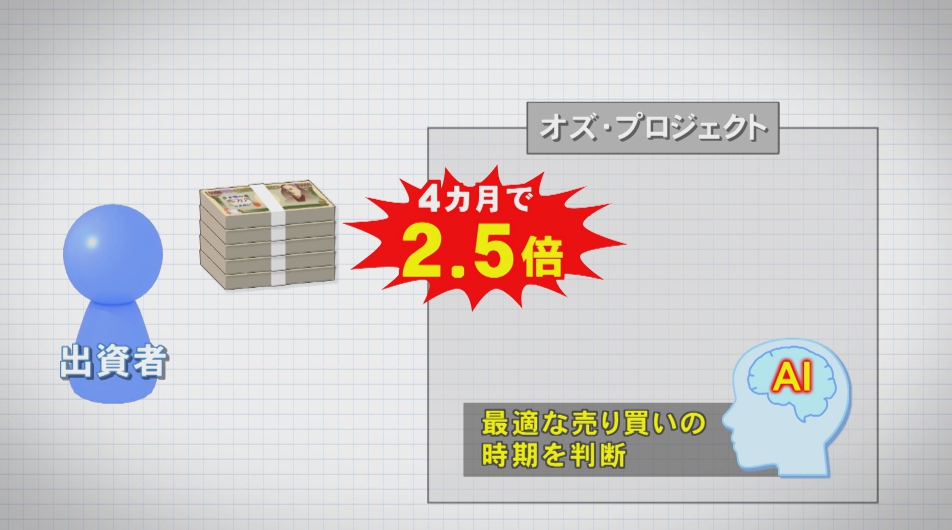

| 2017年2月頃 | OZプロジェクト発足・資金募集開始。 「AIトレードで暗号資産を自動運用し、4か月で元本が2.5倍になる」とうたい、セミナーや会員紹介による勧誘を開始 |

| 2017年8月 | 高配当の約束が履行されず、募集停止。 夏頃になると会員に約束された配当金(「キャッシュバック」)が支払われなくなり、出資者から不満が噴出。8月時点で新規募集(縁故募集)は終了し、一部の初期参加者を除き誰も配当を受け取れない状態に陥った |

| 2017年9月 | 「詐欺ではない」と装う大規模イベント開催。 主催者は疑念をもつ出資者を安心させるため、9月に大型カンファレンスを開催 |

| 2017年10月 | 配当遅延の言い訳と追加勧誘。 認定講師と称するメンバーによる各地の説明会が行われ、配当送金が滞っている理由について「システム上の上限が原因で、いずれ解消される」などと説明 |

| 2018年初め | 事実上の崩壊と一部返金措置。 2017年末までに大半の出資者が元本も配当も受け取れないまま計画は破綻状態となりました。2018年初頭になると運営側は突如「返金手続き」を受け付けると告知し、一部の出資金返金を試みましたが、明確な説明はなく |

| 2018年~2020年 | 被害者からの相談・告発が本格化。 OZプロジェクトに関する相談が各地の消費生活センターや弁護士に寄せられ、被害者同士の情報共有も始まりました。2020年前半までには配当や返金がまったく行われなくなり、運営者とも連絡が取れない状態となり、事実上プロジェクトは消滅しました。多くの出資者が被害を訴え、証拠集めや法的措置の準備が進められます。 |

| 2021年7月12日 | 主犯格4名の逮捕。 愛知県警が詐欺容疑で石田祥司(59)、山下幸弘(61)、橋谷田拓也(46)、戸島正道(52)の男4人を逮捕。彼らは2017年8月、名古屋市内で男女2人に「OZプロジェクト」と称する架空の暗号資産投資話を持ちかけ現金218万円をだまし取った疑いが持たれました。警察の発表では全国で約2万人から計60億円超を集めた疑いがあるとされています。 |

| 2021年8月 | 詐欺グループの起訴。 逮捕された4名は8月20日までに詐欺罪で起訴され、名古屋地方裁判所で刑事裁判が開始されました。被害者が多数のため、起訴内容の追加や公判の長期化も見込まれると報じられました。 |

| 2022年1月 | 被害者による集団民事訴訟提起。 東京都内の弁護団(正木絢生弁護士ほか)は東京地方裁判所にてOZプロジェクト関係者に対する損害賠償請求の集団訴訟を提起しました。共同通信の報道を皮切りに全国各紙でこの集団提訴が報じられ、社会的関心の高さが示されています。 |

| 2024年3月 | 主犯の一人に有罪判決。 名古屋地裁は2024年3月22日、OZプロジェクトで資産運用役を務めた橋谷田拓也被告に対し、懲役3年(実刑)・罰金500万円の判決を言い渡しました。 |

3. 会社の正体とは? ~ビジネスの看板と実態のギャップ~

OZプロジェクトそのものは特定の単独企業によって運営されていたわけではなく、実態のない架空のプロジェクト名でした。公式の運営会社や法人格は明らかにされておらず、金融当局への登録も当然行われていません。主催者グループは自らが経営する複数の会社や関連組織を利用し、裏でOZプロジェクトへの出資金を集めていたと見られます。

警察の捜査などで判明した関与企業としては、例えば「東京都の経営コンサルティング会社」「大阪府のコンサルティング会社」「大阪府の健康食品販売会社」「大阪府のキッズバイク競技運営法人」「大阪府の障害教育支援法人」など多岐にわたります。これらは名称や登記上の事業内容こそ一見まともですが、実際にはOZプロジェクトの資金集めや配当金送金に利用されていただけとみられています。つまり本来の事業実態はなく、暗号資産の運用益で配当を支払うという触れ込みも虚偽でした。

また、OZプロジェクトの説明会では「ダイスウォレット」や「ギフコ株式会社」といった名称も登場しました。ダイスウォレットは暗号資産の電子財布サービスで、橋谷田被告が代表を務めていました。一方、ギフコ株式会社は出資者に付与された「OZポイント」(後述)の管理に関与する企業と説明されました。しかし、両者とも後に「OZプロジェクトとは無関係」であると関与を否定しており、実際には名前を貸す形で使われただけか、あるいは主催者側が勝手に権威付けのために利用した可能性があります。いずれにせよ、OZプロジェクトは正式な法人組織ではなく、複数の会社役員らが裏で糸を引いていた寄せ集めの投資詐欺プロジェクトと言えます。

3.1. 海外取引所との違い

「OZプロジェクト」は暗号資産を題材にしながらも、実際は無登録・無免許で出資を募るだけの詐欺スキームでした。一方、海外を含む正規の暗号資産取引所は、各国の金融当局や関連法規のライセンスを取得して事業運営を行っています。たとえば米国の大手取引所であれば、州ごとの認可や連邦政府の規制に従い、利用者へのリスク説明や資金分別管理を必ず実施しなければなりません。

つまり、海外取引所と名乗るだけでは正規のライセンスがあるとは限らないので注意が必要ですが、少なくともライセンス情報が開示され、資金の流れやセキュリティが明確になっているのが一般的です。OZプロジェクトではそれらが一切確認できず、実態不明のまま巨額資金を集めていたという点が、正規の取引所との最大の違いと言えます。

4. 「運用してます」はウソだった! ~証拠が示す驚きの真実~

OZプロジェクトでは「AIによる自動売買」「アービトラージ(裁定取引)」など高度な投資手法で利益を上げるとうたっていましたが、実際には一切の運用実績がありませんでした。名古屋地裁の判決文にも「多額の配当があるよう信じ込ませる手口は巧妙かつ悪質で、一切の運用をせずに破綻を招いた」と明記されており、最初から資金運用は行われていなかったことが断定されています。

集められたお金はどこにも投資されず、配当金の原資は新たな出資金で賄う自転車操業(典型的なポンジ・スキーム)でした。実際、初期の一部出資者を除いて約束された配当は支払われず、多くの会員は自分のマイページ上で数字上の利益を眺めるだけで現金を引き出せませんでした。後になって運営者が「返金」と称して出資金のごく一部(5%程度)を送り返したのも、自転車操業が行き詰まり騙しきれなくなった末の延命策にすぎません。

資金の流れを詳しく見ると、主催者グループは出資金の大半を自身の利益や別事業に充当していたと考えられます。実行犯の一人である橋谷田被告は、OZプロジェクトと並行して別の仮想通貨詐欺にも関与し、得た資金で有名格闘家のスポンサー(パトロン)を務めるほど金銭を私的流用していました。このことからも、集められたお金は投資ではなく主犯格の私腹を肥やすために使われていたことがうかがえます。また、後述のように主催者らはOZ以前から複数の類似案件を転々とし資金を集めており、その都度出資金を別の詐欺に流用したり散財したりしていた可能性が高いです。いずれにせよ、投資活動の実体は全く伴っていなかった点で、このプロジェクトは当初から詐欺以外の何物でもありませんでした。

5. ポンジ・スキーム確定! ~詐欺と認定された理由~

OZプロジェクトは、その手口や資金流用の状況から明白にポンジ・スキーム(出資金詐欺)だと認定されています。捜査段階で既に金融当局や警察は運用実態がないことを把握しており、愛知県警が2021年7月に動いた時点で被害総額は約65億円・被害者約1万5千人にのぼるとみられていました。こうした数字の大きさからも、もはや単なる投資トラブルではなく大規模な組織的詐欺事件として捜査が行われたことがわかります。

詐欺と判明した直接の経緯としては、被害者からの多数の相談・告発が決定打となりました。先述のように2018年前後から返金トラブルが表面化し、「配当が支払われない」「出金に応じてもらえない」といった苦情が各地で続出しました。被害に気付いた出資者たちは弁護士に相談したり警察に被害届を出したりし始め、専門家の調査により運営側が無免許・無登録で出資を募っていた違法性や、資金が適正に運用されていない実態が次第に明らかになりました。こうした証拠が揃ったことで警察が本格捜査に乗り出し、2021年に主犯格の逮捕・起訴へと至ったのです。

裁判の中で明らかになった証拠も、この案件が典型的なポンジ・スキームであることを裏付けています。例えば出資金の大部分が暗号資産取引所へ送金された形跡がなく、代わりに関係者の個人口座に流れ込んでいたこと、また配当金支払いに充てられた資金もごく一部の古参会員に限られ後から参加した人には行き渡っていないことなどが判明しました。裁判官も「一切の運用をせずに破綻を招いた」と断じたように、最初から最後まで詐欺であったことが公式にも認定されたのです。

6. 社会に与えた衝撃 ~被害者、経済、そして信頼への影響~

この詐欺事件が被害者に与えた影響は甚大で、中には悲劇的な結果を招いたケースもあります。多額の借金をしてまで出資し破産状態に陥った人、老後の蓄えや子どもの学費を丸ごと失った人も少なくありません。被害のあまり自殺に追い込まれた方もいると報じられており(類似のジュビリーエース詐欺では被害を苦に女性が自死した)、OZプロジェクトでも精神的に追いつめられた被害者が出た可能性があります。実際、本件の被害者の中には「子どもの教育費として貯めていた100万円以上を騙し取られたシングルマザー」などもおり、途方に暮れた彼女は2018年頃から「詐欺ではないか」と悩み続けていました。このように、本事件は経済的被害のみならず被害者の人生や家族関係にも深刻な影を落としています。

7. 甘い言葉にご用心! ~巧妙すぎる勧誘手口の全貌~

OZプロジェクトが用いた勧誘手口は、一種の「社債(会社債券)販売」に似た構造を持っていました。すなわち、出資者からまとまった資金を預かり、一定期間後に元本と高利回りの配当(金利)を支払うという約束で勧誘する方法です。実際には社債として法的に発行されたものではありませんが、出資者にとっては「会社にお金を預けて後で増やして返してもらう」という点で社債購入や定期預金のような感覚で捉えられていた面があります。

具体的な勧誘の際には、以下のような巧妙な手法が取られていました。

- 高配当の約束: 「4か月後に2.5倍以上のキャッシュバック」「月利62.5%」といった破格の利回りをうたい文句にしました。例えば100万円を預ければ4か月後には250万円以上になると約束され、元本保証であるかのような印象も与えていました。これは社債詐欺で「高金利を保証する」と謳う手口と類似しています。

- セミナーでの宣伝: 全国各地で説明会やセミナーを開催し、大人数の前で巧みなプレゼンテーションを行いました。セミナーでは「10億円の資金を2年で500億円にした怪物ソフトがある」「勝率70%で負けなし」といった荒唐無稽な売り文句で聴衆を煽り、参加者の不安を打ち消すように「このプロジェクトは生活を豊かにするためのものです」と甘い話を聞かせました。高齢者など投資初心者にとって専門用語も交えた巧みな話術は一種の“洗脳”効果を持ち、「この話に乗り遅れてはいけない」という心理を刺激しました。

- パンフレットや資料の活用: 勧誘にはカラフルなパンフレットやオンライン上のマイページ画面が使われ、投資シミュレーションや将来の配当額があたかも現実であるかのように示されました。名古屋地裁も「パンフレットなどの資料を使って多額の配当があるよう信じ込ませる手口は巧妙」と指摘しており、視覚的な資料で信憑性を装ったことがわかります。実際、出資者向けマイページにはAI運用による利益が日々計上されていく様子が表示され、多くの会員は「本当に利益が出ている」と信じ込まされました(しかしその数字は仮想のポイントに過ぎず換金不能でした)。

- 独自ポイント(疑似社債)の発行: 出資者には「OZポイント」と呼ばれる独自のポイントが付与されました。これは預かった仮想通貨の額に応じて発行される電子的な証書(疑似通貨)で、言わば社債の券面のような役割を果たしていました。ポイントはペーパーウォレット(紙の台帳)という形で配布される場合もありましたが、実際にはそれが価値を持つことはなく一部の出資者にしか届かなかったようです。運営側は「将来このポイントを電子マネーに変換できる」「プリペイドカードにチャージして使えるようにする」と説明しましたが、これらも全て実現せず終わっています。

- マルチ商法的なネットワーク: 勧誘はクローズドな紹介制で行われ、新規会員を紹介すると報酬が得られる仕組みが採られていました。具体的には、新しく参加した人の出資額に対して10%~60%もの高額な紹介手数料が設定されており、会員たちは知人友人を積極的に勧誘しました。これにより短期間で会員ネットワークがピラミッド状に拡大し、最終的に1万5千人超もの参加者を生む結果となりました。紹介すれば自分も儲かるため、「必ず儲かるから一緒にやろう」と半ば善意で周囲を誘い込むケースも多発し、被害が拡大しました。

- 「安心感」の偽装: 前述のように、疑念を持たれ始めると大規模なイベントを開いて有名人や関連会社を登壇させたり、「OZは仮想通貨業界でも有名でアジアに40万人のユーザーがいる」などと権威付けしたり、さらには「これはマルチ商法ではない。紹介者がいなくても儲かる」と強調するなど、詐欺ではないと思い込ませる工夫が凝らされました。これらはまさに巧妙な勧誘戦術であり、「ある種の洗脳」と評する専門家もいました。

以上のように、OZプロジェクトの勧誘手口は社債詐欺やマルチ商法の要素を組み合わせた非常に巧みで悪質なものでした。一見すると「確実に儲かる投資話」を装いながら、その実態は新規出資者のお金を集め続けることだけが目的の詐欺スキームだったのです。

7.1. OZ Projectの勧誘文句例

実際にOZ Projectが使っていた「甘い勧誘トーク」には、次のようなフレーズ例が確認されています。

- 「今投資すれば4か月後には元本が2倍以上に増える」

- 「仮想通貨マイニングはリスクがないから絶対儲かる」

- 「AIが自動売買してくれるから放置でOK、勝率100%!」

- 「紹介者がいなくても運用益が出るからマルチじゃない」

- 「30万円コースに参加すれば紹介報酬で数百万円は稼げる」

こうした常識外れのうまい話を高齢者や投資初心者に対して連発し、「専門知識はいらない」「放っておいても利益が増える」と不安を取り除く手口が特徴でした。これらのフレーズが少しでも出てきたら、まずは「本当にそんなことがあり得るのか?」と疑う姿勢が重要です。

8. 関与したのは誰だ? ~販売組織・代理店・主要人物の実態~

この詐欺スキームには複数の人物や下部組織が関与していました。まず、中心となった主犯格の人物は次の4名です。

- 石田 祥司(いしだ しょうじ) – 当時59歳。会社役員。OZプロジェクトの発案者・主宰者の一人とみられ、過去に複数の投資勧誘ビジネスに関与した経歴があります。

- 山下 幸弘(やました ゆきひろ) – 当時61歳。会社役員。石田と共にOZプロジェクトを主導した人物で、石田と並び詐欺グループのトップと考えられています。

- 橋谷田 拓也(はしやだ たくや) – 当時46歳。暗号資産ウォレットサービス「ダイスウォレット」代表。OZプロジェクトでは資産運用役を務め、AI取引や仮想通貨交換の技術面を担当するフリをしていました。実際には自らも出資金詐欺に手を染める一方で、前述したように格闘家へのスポンサー活動なども行っていた人物です。

- 戸島 正道(としま まさみち) – 当時52歳。勧誘役。出資者への直接的な営業・勧誘活動を統括していたとみられます。全国の紹介者ネットワークをまとめ上げるリーダー的存在で、多数のセミナーで講師役を務めました。

これら4名が逮捕・起訴されたことで主要メンバーは明らかになりましたが、実際の勧誘にはさらに多くの代理店的な人物・団体が関与していました。OZプロジェクトは口コミ紹介で広がったため、各地域ごとに「グループリーダー」と呼ばれるような中核メンバーが存在し、自発的にセミナーを開いたり説明会を開催したりしていました。彼らは主催者から直接高額の紹介手数料やインセンティブを得ており、ある意味では草の根の代理店網のように機能していたのです。

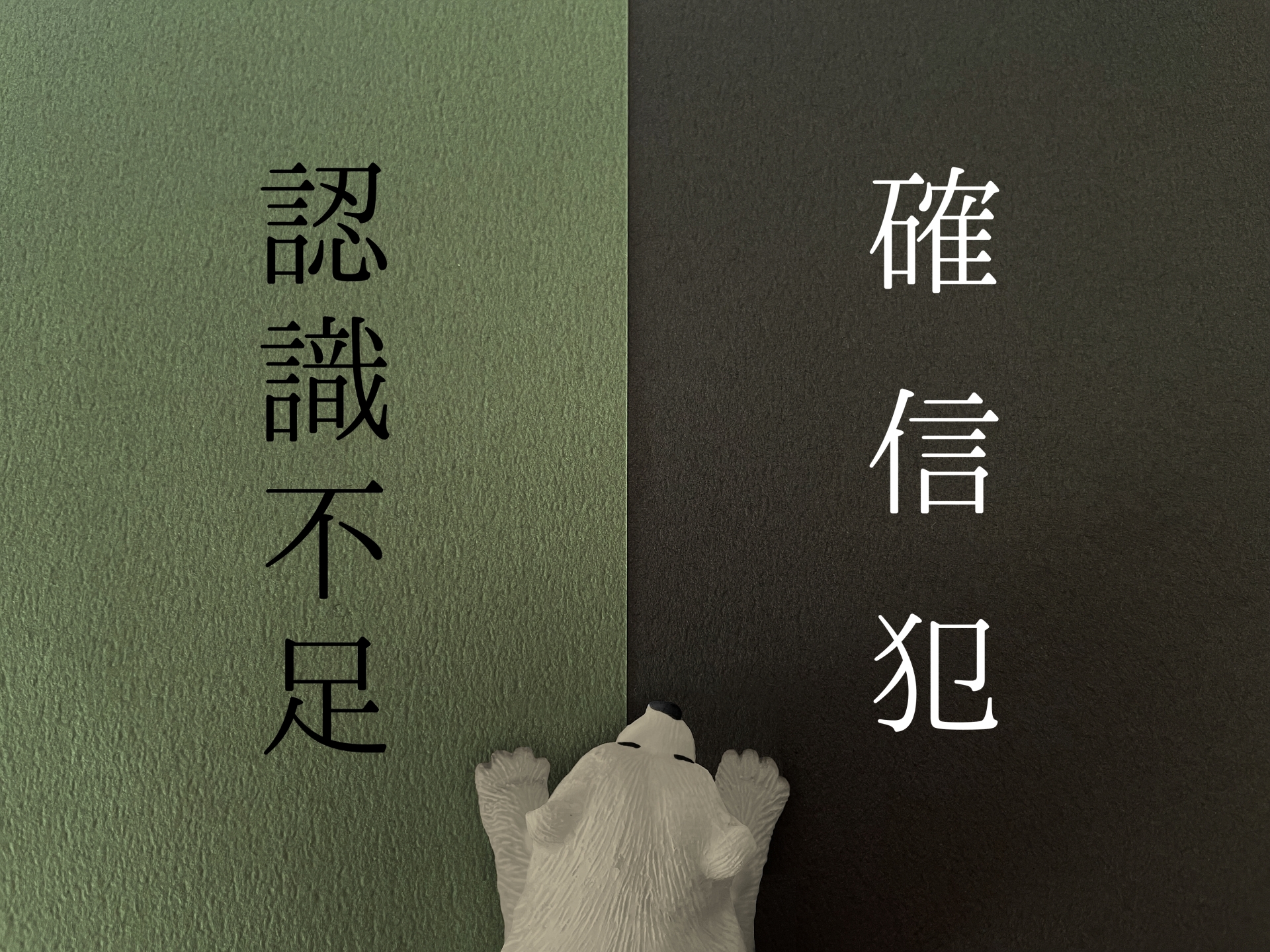

報道によれば、全国で少なくとも数百人規模の勧誘者が存在し、最盛期には北海道から沖縄まで同時多発的にセミナーが行われていたといいます(セミナー動員数が300人規模にのぼったケースもありました)。特に「認定講師」と称する肩書きを与えられた人物たちが積極的に動員を図り、自らも「将来大きな利益を得られる投資仲間」として身近な人々を誘い込んでいきました。この構造はマルチ商法そのものであり、結果として多くの被害者が知人からの紹介によってこの詐欺に加わってしまったのです。

さらに、主犯格の石田・山下両名はOZ以前から次々と新しい名称の投資案件を立ち上げ資金集めを繰り返していたことが判明しています。キャナル、アセットコイン、プラネットコイン、オーシャンコイン、インディアンコイン、ネスト…といった名のプロジェクトが短期間で乱立し、その都度同じグループが関与していました。石田氏と山下氏が共通して関わり、途中から橋谷田氏も加わっていることから、彼らは固定メンバーで複数の詐欺プロジェクトを運営していたと考えられます。つまり、一つの案件が行き詰まると別の名前で新たな案件を立ち上げるという手口で被害者を次々に変えながら勧誘していたのです。

関与した企業については前述のとおり様々ですが、表向きの販売代理店として機能していた可能性があります。例えば大阪府内の健康食品販売会社や教育支援法人が名前を連ねていますが、これらは関係者の経営する会社であり、実態は投資とは無関係です。ただし「会社の看板」を利用することで勧誘時に安心感を持たせる狙いがあったと推測されます。「我が社(○○社)の社債(または事業への出資)です」と説明すれば、全くの個人よりも信用しやすいためです。実際にはどの会社も金融商品取引の免許を持たないまま違法に出資を募っていたため、いずれも摘発対象となりました。7月の逮捕時に警察が家宅捜索した「関係先」には、これら関係企業が含まれていたとみられます。

以上のように、OZプロジェクト詐欺は主犯格の数名と、それを支え拡散した多数の勧誘者ネットワークによって成り立っていました。トップ層の人物は過去からの詐欺ノウハウと人脈を駆使し、中間層の協力者を抱き込んで大規模な販売網を構築していたのです。

9. なぜ信じてしまったのか? ~心理戦略と騙しのテクニック~

OZプロジェクトで多くの人が騙されてしまった背景には、詐欺グループの狡猾な戦略と被害者心理の盲点があります。その主なポイントをまとめます。

- 「確実に儲かる」幻想: 提示された利回り(4か月で2.5倍など)は常識外れに高いものでしたが、同時に「AIが自動で売買するからリスクなく利益を出せる」「負けなしのアービトラージがある」といった一見もっともらしい理屈が添えられていました。素人には難解なAIや仮想通貨の話を持ち出すことで、「自分には理解しきれないが最先端の方法で儲かるらしい」と思わせ、疑問を抱かせないようにしたのです。特に当時(2017年前後)は暗号資産がニュースで注目され始めた時期で、「ビットコインで億万長者に」といった話題もあったため、「仮想通貨ならそれくらい儲かるかも」という雰囲気が一部にありました。その潮流に乗せられ、「AI×仮想通貨なら夢のような高利回りも実現できるのかもしれない」と信じ込んでしまった人が多かったと考えられます。

- 限定的な勧誘で安心感: 勧誘がテレビCMや新聞広告ではなく、知人からの紹介やクローズドなセミナーで行われたことも信じてしまった一因です。人は自分の信頼する友人や先輩から「これは良い話だ」と聞かされると警戒心が薄れます。また「会員限定」「紹介者がいないと参加できない」という閉鎖的・会員制の形を取ったため、かえって「選ばれた人だけが得をできる特別なチャンス」と思い込んでしまう心理も働きました。実際には誰彼構わず勧誘していたのですが、外から見えない分だけ怪しさが感じにくかったのです。

- 少額配当や画面上の数字で信用させる: 詐欺グループは途中までごくわずかながら配当を出したり、一部の早期参加者には利益を還元したりしていました。また多くの会員にはオンラインのマイページ上で日々増えていくビットコイン残高や利益額を見せていました。これにより、「実際に増えている」「配当金を受け取った人もいる」という事実または印象が生まれ、プロジェクト全体への信用度が高まったのです。特に画面上で利益が積み上がっていく様子は視覚的な効果が大きく、出資者は「今は出金せずとも、約束の時期になればきっと払われる」と信じて待ち続けてしまいました。

- 高額な紹介報酬で人を巻き込む: 会員紹介に対して投資額の半分近いマージン(最大60%)が支払われるという異常な仕組みは、多くの人の判断力を鈍らせました。自分が出資した額の半分相当が紹介料として戻ってくるなら、「家族や友人にも勧めてあげよう」と考えるのが人情ですし、紹介者自身も儲かるため積極的に動きます。その結果、被害者自身が新たな被害者を連れてくる連鎖が生まれ、「みんなも参加しているから大丈夫だろう」という同調バイアスも働きました。親しい人から誘われれば「この人が勧めるなら安心」と思ってしまう心理もあり、こうして次々に信用の連鎖によって勧誘が広がったのです。

- 権威付けと演出: 詐欺グループは自らのプロジェクトを信じ込ませるために、随所で権威付けの戦略を使いました。例えば「アジアで40万人の顧客を持つ有名ウォレットが監修している」「海外の一流ホテル開発案件にも投資している」などと謳い(後に全て嘘だと判明)、規模の大きさを強調しました。また大々的なパーティやカンファレンスを開催し、高級ホテルで豪華なイベントを開くことで「こんなに大勢が集まっているのだから怪しくない」と思わせました。壇上には肩書きのある人物が現れ専門用語で演説するため、一般の参加者は圧倒され、「こんなにちゃんとしているのなら大丈夫」と感じてしまいます。さらに主催者の一人が総合格闘技大会のスポンサーになり有名選手と交流する様子などもSNS等で発信されており、そうしたセレブ的な演出も信用を補強する効果を持ったと考えられます。

- “不安の芽”を摘む対応: 参加者の中には途中で不審に思う人も出てきましたが、運営側はその都度巧みにフォローしました。問い合わせがあれば「システム開発中です」「一時的に遅延していますが必ず支払います」ともっともらしい説明をし、2017年9月のイベントでは「出金遅延は技術的問題であり詐欺ではない」と公式に説明しました。また「紹介者がいなくても利益は出るからねずみ講ではない」と事前に強調し、自分たちへの批判をかわしています。こうした周到な火消しと予防線により、疑問を抱いた被害者も「もう少し様子を見よう」と踏みとどまってしまい、被害回避が遅れてしまいました。

以上のように、OZプロジェクトでは被害者心理につけ込んだ巧妙な戦略が張り巡らされていました。「楽して儲けたい」という誘惑、「身近な人を信じたい」という善意、「みんなが参加している安心感」、そして「専門知識がないからプロに任せよう」という思考停止――そうした人間心理の弱点を突かれ、多くの人が冷静な判断を失ってしまったのです。その結果、誰もが「自分は騙されない」と思っていたにもかかわらず、気づけば大金を投じて取り戻せなくなるという深みにはまってしまいました。

10. この先どうなる? ~事件の今後と影響を予測~

OZプロジェクト詐欺が明るみに出たことで、同種の投資詐欺に対する社会の警戒感は高まりました。本件は被害額・被害者数ともに極めて大きく、全国ニュースでも連日報道されたため、多くの人に衝撃を与えています。今後、この事件が与える影響や展開について考えられる点を挙げます。

- 詐欺グループへの法的対処: 主犯格らに対する刑事裁判は進行中で、すでに橋谷田被告に実刑判決が下されたように、他のメンバーについても実刑や厳しい罰則が科される見込みです。仮に執行猶予が付く者がいても、巨額の賠償責任を負うことになるでしょう。彼らが償いを終え社会復帰するまで長い年月がかかるのは確実で、詐欺グループは事実上壊滅するものと見られます。また、彼らはOZ以前から他の案件にも関与していたため、関連する余罪についても引き続き捜査・追起訴が行われる可能性があります。事件の全容解明には時間を要するかもしれませんが、司法当局は徹底的に責任を追及していくでしょう。

- 民事訴訟と被害者救済: 2022年に提起された被害者の集団訴訟は現在も進行中であり、今後裁判所が被告らに損害賠償を命じる判決を出す可能性があります。ただし後述するように実際の返金は楽観できず、賠償命令が出ても被害者に行き渡る金額は限られるでしょう。それでも被害者側が団結して声を上げた意義は大きく、判決が確定すれば詐欺の事実が公的に認定されるため、社会的制裁としての効果はあります。今後しばらくは刑事・民事双方の裁判が続きますが、いずれにせよ本件が詐欺事件だったことは揺るがない事実として記録され、被害者救済と再発防止策検討の土台となるでしょう。

- 投資詐欺全体への影響: OZプロジェクト事件は氷山の一角であり、近年これと類似した暗号資産絡みの大型詐欺事件が他にも起きています。例えば本件摘発と同時期には「ジュビリーエース事件」(被害総額約650億円規模)が明るみに出ており、被害を苦に自殺者まで出す深刻な事態となりました。さらに2023年には若者を狙った暗号資産投資詐欺「マーケットピーク事件」で関与者が逮捕されるなど、巨額マルチ詐欺が繰り返されている現状があります。OZ事件の摘発後も次々と似たような案件が発覚していることから、詐欺師グループが手口を変え場所を変え活動している実態が浮かび上がります。今後も新たな手口(例えばNFTやDeFiなど最新の金融技術を装った詐欺)が登場する可能性があり、引き続き警戒が必要です。

- 行政・社会の対応強化: このような大型投資詐欺の続発を受け、行政当局や業界団体も啓発と規制の強化に乗り出すと考えられます。金融庁や消費者庁は無登録業者による違法な勧誘への監視を強め、怪しい案件に対して早期に警告を発するでしょう。また日本証券業協会なども「社債や未公開株をかたる詐欺」に対する注意喚起を行っており、一般投資家に向けて具体的な防止策の周知が進められています。OZプロジェクトのような事件はニュースや消費者教育教材にも取り上げられ、「うまい話には裏がある」という教訓として語り継がれていくでしょう。

- 被害者のその後: 金銭的被害が大きかっただけに、被害者の生活再建には長い時間と支援が必要です。高齢の方であれば老後資金を失っている場合もあり、行政の生活相談や公的扶助などにつながるケースもあるでしょう。また、この事件をきっかけに被害者同士が情報交換するコミュニティが生まれており、そこで新たな怪しい話に関する注意喚起をしあう動きもあります。「自分たちのような被害者を二度と生まないようにしたい」という思いから、経験を発信して詐欺撲滅活動に参加する人も出てきています。辛い経験ではありますが、そうした声が広まることで社会全体のリテラシー向上につながることが期待されます。

総じて、OZプロジェクト詐欺は多くの教訓を残しました。今後はこの事件の反省を踏まえ、当局の早期対応や法整備の検討、そして投資家側の自己防衛意識向上が進むと考えられます。しかし一方で、依然として「貯蓄から投資へ」の流れの中で知識の浅い個人が増えており、詐欺グループにとっては格好の標的が絶えないのも事実です。したがって、未来に向けて最も重要なのは被害に遭わないための予防策を個々人が身につけることでしょう。次章では、その予防策について具体的に解説します。

11. 返金可否は? お金は戻るのか?

被害者にとって最大の関心事は、失った資金が取り戻せるかどうかでしょう。しかし残念ながら、現時点で返金の可能性は極めて低いと言わざるを得ません。専門家の分析でも「60億円の被害額が返金される可能性は0に近い」とされています。

その理由の一つは、詐欺グループが集めた資金の大半を既に使い切ってしまっていると考えられるためです。先述のように運営者らは出資金を投資に回さず私的流用しており、捜査当局が押収できた資産はごくわずかだとみられます。実際、運営側が自主的に行った返金でも多くの会員は元本の5%程度しか戻ってきませんでした。彼らが任意に返金した以上の額を被害者に返すインセンティブはなく、強制的に取り立てるには裁判で賠償命令を得るしかありません。

現在進行中の集団民事訴訟で勝訴判決を得られれば、元代表者らの保有財産に強制執行をかけることができます。しかし彼らが判決までに自己破産したり財産を隠匿したりしていれば、実効性は限られます。また仮に資産が見つかったとしても、被害総額が莫大であるため全員が全額を取り戻すのは不可能でしょう。例えば数億円程度の資産が差し押さえられたとしても、被害者全員に按分すれば一人あたり数%にしかなりません。

刑事裁判における罰金刑や追徴金も被害者の手元に直接戻るわけではありません。罰金(橋谷田被告には500万円の罰金判決)は国庫に納付されるもので、被害弁償とは別問題です。もちろん、裁判の中で被告人が自主的に被害弁償を行えば量刑に有利に働くため、わずかながら返金が行われるケースもあります。しかし現時点でそのような動きは報じられておらず、加害者側から自主的に被害者に返金がなされる期待はほぼありません。

以上の状況から、被害者が出資金を取り戻せる可能性は極めて低いと言えます。わずかな希望があるとすれば、今後の民事裁判で賠償命令を取り付け、加害者の残余財産や関係者の隠し資産を徹底的に探し出すことですが、それでも回収率はごく僅かでしょう。被害者にとっては非常に悔しく痛ましい現実ですが、詐欺被害では往々にして資金が回収不能となる場合が多いのが実情です。

なお、泣き寝入りしないためには被害届を提出し犯罪被害給付制度など公的支援の対象となる道もあります。直接的な金銭補填は難しくとも、行政によるカウンセリングや生活再建支援につなげることは可能です。また、同様の詐欺に対する集団訴訟に参加することで心理的な支えを得たり情報共有したりするメリットもあります。残念ながら大金が戻る望みは薄いものの、被害者は決して孤立せず、できる限りの法的措置を取って加害者責任を追及し続けることが重要です。

12. 最初から詐欺だったのか? ~計画的犯行か、それとも崩壊の必然か~

結論から言えば、OZプロジェクトは最初から詐欺として計画・実行されていたと考えられます。その根拠はいくつも存在します。

まず第一に、運営者たちは当初より金融商品取引法に基づく登録や許認可を一切得ておらず、完全に違法な状態で出資を募っていました。正規の事業として投資スキームを運営する意思があったのであれば、金融庁への登録や開示義務を果たすはずですが、彼らはそうした手続きを全く行っていません。無免許・無登録で巨額の資金集めをする時点で、初めから法を無視する意図があったのは明白です。

第二に、提示されたビジネスモデル自体が現実離れしており、真剣に事業として成立させようという考えが見られません。4か月で元本2.5倍という利回りは常識的に不可能であり、仮に一時的に可能だとしてもそれを持続的に提供するのはあり得ません。にもかかわらずそれを宣伝したということは、元から実現させる気がなかったか、もしくは出資金さえ集まれば後は破綻しても構わないと考えていたことになります。実際の運用計画やリスク管理策も存在せず、全てが絵空事だった点から見ても最初から真っ当な事業とは言えません。

第三に、主催者グループの過去の動向が挙げられます。石田・山下両名はOZ以前にも短期間で名前を変えつつ資金集めを繰り返していました。アセットコインやオーシャンコインといった以前の案件では「強制的に別案件に統合する」「配当や返金のアナウンスだけして実行しない」といった詐欺的手法が既に用いられており、それがOZプロジェクトにも引き継がれています。このことから、彼らは初めから出資者を欺く意図でプロジェクトを立ち上げ、時期が来れば逃げ切る計画であったと推測できます。

第四に、資金の扱われ方です。通常、新規事業であれば集めた資金は設備投資や人件費など何らかの形で運用に使われます。しかしOZプロジェクトでは、集まった資金がそうした事業経費に使われた形跡が全くなく、大半が個人の口座や関連会社間で転々と移動しただけでした。これは当初から事業遂行の意思がなく、集金自体が目的だった可能性を強く示唆します。

以上を踏まえると、OZプロジェクトは発足当初から詐欺として企図されていたと判断できます。表面的にはもっともらしい事業計画を装っていましたが、その内実は最初から出資金詐取を目的とした虚偽のプロジェクトでした。後になって破綻したから詐欺になったのではなく、始めた時点で既に詐欺だったということです。裁判でもその悪質性が指摘され、「巧妙かつ悪質な手口」と断罪されています。善良な投資家たちは最初から騙される運命にあったと言えるでしょう。

13. 次はあなたが騙されないために! ~詐欺を見抜く防衛策~

今回のような投資詐欺に二度と騙されないために、一般の投資家や消費者が取るべき予防策をまとめます。専門知識がなくても実践できるポイントばかりですので、ぜひ参考にしてください。

- 金融業者として登録されているか確認する: 正規の投資商品や金融サービスを提供するには、金融庁などに業者登録をする必要があります。例えば仮想通貨関連なら「暗号資産交換業者」、ファンド運用なら「金融商品取引業者」等の免許・登録が必須です。出資の勧誘を受けた際は、その業者名・会社名を聞き出し、金融庁の公開している登録業者一覧で正式に許可を得た会社か確認しましょう。OZプロジェクトのように無登録の場合、その時点で違法営業であり絶対に関わってはいけません。

- 利殖話は冷静に疑う(「うまい話」は存在しない): 「必ず儲かる」「元本保証で高配当」といった甘い言葉が出てきたら要注意です。投資に絶対はなく、高利回りには高リスクが伴うのが原則です。4か月で資金が2.5倍になるような話は常識的に考えてあり得ませんし、仮に誰かがそんなおいしい話を知っていたとしても他人には教えず自分だけで儲けるはずです。「リスクなく楽に儲けられる」話はまず詐欺と思って間違いありません。一度冷静になり、その利回りが現実的か、万一失っても生活に支障がない額か、よく考えましょう。

- 情報開示や説明資料の質をチェックする: 正規の金融商品であれば、リスクや手続きについて詳細な資料が提供され、ホームページ等も整備されています。一方、詐欺案件では説明が極端に粗雑だったり曖昧だったりします。OZプロジェクトでも公式サイト(コピーサイトで確認可能)を見ると、複雑な報酬制度にもかかわらず図解がなく文章だけで不親切だったり、専門用語の定義が曖昧だったりしました。サイトがチープであったり、重要事項の説明が不十分な場合は信用せず、一度立ち止まって下さい。他の有名な金融サービス(証券会社や暗号資産取引所など)のサイトと見比べると、そのいい加減さに気付くこともあります。

- 極端な勧誘インセンティブに警戒する: マルチ商法やねずみ講の特徴は、新規会員を紹介した人への報酬が高すぎることです。正常なビジネスでは紹介料はせいぜい数%ですが、OZプロジェクトでは10~60%もの高額報酬が設定されていました。このように紹介者が大儲けできる仕組みは、商品そのものではなく会員拡大が目的の証拠です。友人から勧誘を受けた場合でも、報酬体系がおかしくないか確認し、少しでも不自然に感じたらきっぱり断りましょう。

- 周囲の熱気に流されない: 詐欺勧誘では「みんな儲かっている」「自分も早く参加しないと損だ」と思わせる雰囲気作りが行われます。セミナー会場の熱気や知人からの強い勧めに接すると、冷静な判断が難しくなるものです。そんな時は一旦持ち帰って第三者に相談することを習慣づけましょう。家族や別の友人、あるいは消費生活センターや弁護士など、利害関係のない人に話すことで落ち着いて考え直せます。「すぐ決めないと枠が埋まる」「今日中に振り込んで」と急かす勧誘は特に危険です。少しでも不審に思ったら、安易に個人情報を渡したり送金したりせず、金融庁や警察など公的機関に相談しましょう。時間を置くことで詐欺師のペースに巻き込まれずに済みます。

- 小さな違和感を見逃さない: 「話がうますぎる」「説明が抽象的すぎる」「質問しても答えがはぐらかされる」「契約書や書面が用意されていない」「連絡先が携帯電話しかない」等、どんな些細な点でも違和感を覚えたら要注意です。それは詐欺のサインかもしれません。OZプロジェクトの場合も、運営会社名を明かさない、人によって返金対応がまちまち、ホームページの作りが粗雑など、多くの不審点が最初からありました。「おかしいな」と思った直感を大事にすることが被害防止には重要です。周りが皆良いと言っていても、自分が納得できないなら踏みとどまりましょう。

- 最新の詐欺手口について知識をアップデートする: 投資詐欺の手口は日々進化しています。近年は仮想通貨やNFT、FXの自動売買ツールなど様々な題材が悪用されています。日頃からニュースや国民生活センターの発表をチェックし、どういった詐欺事例があるのか知っておきましょう。「詐欺だと見抜くコツ」を学んでおくと、いざという時に役立ちます。また、怪しい勧誘を受けたらインターネットで案件名を検索するのも有効です。OZプロジェクトの場合も、ネット上の掲示板やブログで早い段階から警鐘が鳴らされていました。同じ被害に遭った人の口コミ情報が見つかることもあります。

以上が主な予防策です。要約すれば「うまい話には裏がある」という昔からの教訓に尽きます。今回のOZプロジェクト詐欺は極めて巧妙でしたが、それでも冷静に見れば不自然な点は散見されました。一人ひとりが知識と慎重さを持っていれば、被害はもっと少なくて済んだ可能性があります。逆に言えば、詐欺師たちは我々の油断や無知につけ込んできます。今後は同じような詐欺に決して引っかからないよう、本レポートで学んだポイントを心に留めてください。そして怪しい勧誘に遭遇した際は、決して独りで悩まず専門機関へ相談することを強くお勧めします。自分と大切な資産を守るため、常に警戒と学びを怠らないようにしましょう。

14. 💬 あなたの体験や意見を聞かせてください! ~コメント歓迎~

この記事に関する感想、ご自身の経験、または詐欺被害防止のためのアイデアなど、ぜひコメント欄で共有してください。あなたの声が、今後の詐欺被害を減らす力になります!

下の送信ボタンから、あなたの意見をぜひお寄せください。

🎁 今ならもれなく3大プレゼント! 🎁

- 💡 「最新詐欺手口&対策リスト(2025年版)」

👉 急増する詐欺の手口と回避策を、わかりやすく解説! - 💰 「知らなきゃ損!政府の補助金&助成金リスト」

👉 住宅・子育て・医療・教育…今すぐ使えるお金をチェック! - 🏦 「銀行・クレジットカードの隠れ手数料一覧」

👉 知らずに払ってる手数料、サクッと削減する方法を伝授!

👇 あなたの一言が、新たな情報発信のヒントに!

今すぐ送信して、プレゼントをGET🎁✨

15. 最新ニュース:詐欺摘発・投資家口コミ(随時更新)

OZプロジェクト関連の最新摘発情報や、投資家の口コミで新たな動きが確認された場合は、こちらの章に追記予定です。

また、海外当局との連携や追加の被害者団体の結成など、新しい展開があれば随時アップデートしていきますので、定期的にご確認ください。