1989年の結成以来、日本の音楽シーンに衝撃を与え続ける電気グルーヴ。テクノ、エレクトロを軸に、独自のサウンドと破天荒なパフォーマンスで、中毒者を続出させています。この記事では、そんな彼らの魅力を、歴史、音楽性、ウラ話、ライブ、メンバー、影響など、様々な角度から徹底的に解説。さらにファンの熱狂度や社会的インパクトに迫り、知られざるエピソードも深掘りしていきます!

この記事の目次(クリックでジャンプ)

1. 電気グルーヴってどんなバンド?

電気グルーヴは、1989年に石野卓球とピエール瀧を中心に結成された日本のテクノ・エレクトロユニットです。バンド名は日本語では「電気グルーヴ」、海外向けには「DENKI GROOVE」と表記されることが多いです。ファンからは親しみを込めて「電気」「電G軍団」「電グル」などと略されることもありますが、「電気グルーブ」「電気グループ」といった表記は誤りとされています。

彼らの最大の特徴は、高度な音楽性とアナーキーな笑いの要素が絶妙なバランスで融合している点にあります。テクノミュージックの洗練された音響技術をベースにしながらも、ナンセンスでユーモラスな歌詞や予測不能なパフォーマンスを展開する彼らは、単なるテクノユニットの枠を超えた存在として、サブカルチャー的な支持も集めています。

世相を風刺した作品が多く、1990年代のサブカルチャーの担い手としても重要な役割を果たしました。「N.O.」や「Shangri-La」などのヒット曲を持ち、テレビ番組やラジオ番組への出演でも知られています。しかし彼らの真価は、単にメディアに露出することではなく、日本の音楽シーンにテクノやクラブカルチャーという新しい文化を根付かせたことにあります。

2. 電気グルーヴの音楽性

彼らの音楽は、テクノ、エレクトロ、ヒップホップ、ハウスなど、様々なジャンルの要素を取り入れつつも、独自のサウンドを確立しています。その音楽的特徴は、ディスコやテクノポップ、ダンスミュージックから、テクノ、エレクトロニカ、アンビエントまで幅広い電子音楽の意匠を取り入れていることです。

初期の楽曲では、ラップを取り入れたスタイルで、コミカルな歌詞と相まって、一部では「お笑いテクノ」と揶揄されることもありました。しかし、彼らの音楽は決して一過性のブームで終わるものではありませんでした。1993年のアルバム『VITAMIN』(あるいは『FLASH PAPA MENTHOL』)以降は、より純粋なテクノサウンドへと移行し、海外のテクノシーンからも高い評価を得るようになりました。その後も、常に時代の変化を捉えながら、新しいサウンドに挑戦し続けています。

電気グルーヴの音楽は、単に既存のジャンルを組み合わせただけのものではありません。彼らは、それぞれのジャンルを独自の解釈で消化し、そこに彼ら独特のセンスを加えることで、唯一無二のサウンドを作り上げています。例えば、アルバム『A』では、ジャーマンエレクトロニックとエキゾチックなアジアンテイストを融合させた楽曲や、ファミコン風のレトロフューチャーなサウンドなど、多彩な音楽性を展開しています。また、初期の楽曲ではサンプリングを多用したテクノサウンドにナンセンスなラップ調のボーカルを乗せるなど、斬新なスタイルで注目を集めました。

2.1. スラッシュ・テクノ

彼らの音楽的特徴を語る上で欠かせないのが、「スラッシュ・テクノ」というコンセプトです。これは、スラッシュメタルの激しさとテクノの緻密さを融合させたもので、初期の電気グルーヴのサウンドを方向付ける重要な要素となりました。

2.2. 遊び心と実験精神

さらに、彼らの音楽には、常に遊び心と実験精神が溢れています。例えば、1stアルバム『662 BPM BY DG』のタイトルは、収録されている全楽曲のBPMを足し合わせた数字に由来しています。しかし、実は計算ミスで実際のBPMとは異なる数字になっているというエピソードも。このような、型破りな発想とユーモアセンスも、電気グルーヴの魅力と言えるでしょう。

2.3. 言語センスと中毒性

彼らの音楽の魅力の一つに、言語センスの鮮やかさがあります。例えば『誰だ!』という曲では、超クールなバキバキのトラックに乗せて、「誰だ! いかさましてるのは」「誰だ! 横取りしてるのは」というフレーズから始まり、「誰だ! 三国志を全巻揃えてるヤツは誰だ!」「誰だ! 俺のビデオ消したヤツは誰だ!」といった歌詞がリフレインされます。この言語センスの鮮やかさと、ミニマル&ポップなビートと言葉の反復で加速してゆくグルーヴの中毒性こそが、電気グルーヴの魅力なのです。

2.4. 多様性と懐の広さ

一方で、彼らはナンセンスで諧謔的なユニットと思われがちですが、『虹』『Shangri-La』のような、気持ちよく美しく切ないアンセムをサラッと作ってしまう懐の広さも持ち合わせています。さらには、テレビアニメ『墓場鬼太郎』のオープニング主題歌に起用された『モノノケダンス』でお茶の間にもまんまと溶け込むなど、多様な音楽性を発揮しています。

2.5. 日本におけるテクノ/クラブカルチャー

電気グルーヴの音楽は、日本では残念ながら大衆音楽文化にはなりえなかったテクノ/クラブカルチャーにおけるグローバルな質とセンスを保ったサウンドが軸になっています。彼らの音楽はきっちりと文化背景も取り入れた上でのテクノであり、当時流行していた打ち込み系の音楽を安易に取り入れてきた他のミュージシャンとは一線を画すものでした。

3. 電気グルーヴの歴史

電気グルーヴの歴史は、石野卓球とピエール瀧の出会いから始まります。二人は地元の静岡で高校1年生の時に出会い、音楽への共通の興味から親交を深めました。卓球の部屋が溜まり場となり、瀧は部活後に自転車を走らせて通い、深夜まで音楽を聴いたり話したりする日々を過ごしました。

卓球は友人たちを巻き込み、バンド「人生」を結成。このバンドは当時インディーズシーンで注目される存在となりましたが、限界を感じた卓球は1989年に解散を決め、同時に電気グルーヴを結成しました。最後に声をかけたのが、当時映像制作会社でアルバイトをしていた瀧でした。

1990年、アルバム『662 BPM BY DG』でインディーズデビューを果たした電気グルーヴは、翌1991年にシングル『RHYTHM RED BEAT BLACK (Version 300000000000) / TMN VS 電気GROOVE』でメジャーデビュー。その後、アルバム『FLASH PAPA』で本格的にデビューしました。

3.1. 初期のメンバー変遷と安定期

結成当初はメンバーの入れ替わりが激しかったものの、1991年に砂原良徳が加入し、3人体制で活動を安定させました。1990年代には、『FLASH PAPA』、『UFO』、『KARATEKA』といった名盤を次々とリリースし、日本の音楽シーンに大きな影響を与えました。

3.2. オールナイトニッポン

特に、1991年から1994年にかけて放送されたラジオ番組『電気グルーヴのオールナイトニッポン』は、彼らの名を一躍有名にするきっかけとなりました。「平成新造語」「マンガ俺節」などの人気コーナーを生み出し、過激なトークで多くのリスナーを魅了しました。この番組は、後のラジオ番組やバラエティ番組にも大きな影響を与え、伝説の番組として今も語り継がれています。

3.3. B-BOYとの関係

また、初期の電気グルーヴは、B-BOY風ファッションに身を包み、スチャダラパーらと並べて紹介されることもありました。彼ら2組がその後、テクノ/ヒップホップへと袂を分かち、各シーンを切り開いていったのは、日本の音楽シーンにおける重要な出来事と言えるでしょう。

3.4. 海外進出と国内での成功

1995年には、ベルリンのMFSレーベルからシングル「虹」を欧州でリリースし、海外での活動を開始。1997年には、シングル「Shangri-La」とアルバム『A』が国内で約50万枚の売り上げを記録し、大きな成功を収めました。同年夏には富士天神山で行われた野外ロックフェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '97」に出演。1998年には、ヨーロッパ最大のダンスフェスティバル「MAYDAY」に出演し、同年夏から冬にかけてヨーロッパ6ヶ国を回るツアーを行いました。このツアーを最後に、1991年から活動を共にしていたメンバー、砂原良徳が脱退しました。

3.5. 活動休止と再開、そして30周年

2001年には活動休止を発表するも、2004年に活動を再開。その後もコンスタントに作品を発表し、精力的にライブ活動を行っています。2019年には結成30周年を迎え、アニバーサリーアルバム『30』をリリースしました。

3.6. ピエール瀧逮捕騒動と、その後の活動

2019年、ピエール瀧が麻薬取締法違反で逮捕された騒動が起きましたが、石野卓球が温かい対応を示し、バンドは活動を継続。2022年10月には、約28年ぶりとなるアリーナでのワンマンライブを開催し、変わらぬパフォーマンスで観客を魅了しました。

3.7. 音楽的変遷

電気グルーヴの音楽史を語る上で欠かせないのが、彼らの音楽的変遷です。初期衝動を爆発させたかのような過激な表現から、より洗練されたテクノサウンドへの移行、そして、近年における原点回帰ともいえるサウンドなど、彼らは常に変化を恐れずに、新しい音楽に挑戦し続けてきました。このような、常に進化し続ける姿勢こそ、電気グルーヴが長年にわたって多くのファンを魅了し続けている理由の一つと言えるでしょう。

3.8. 電気グルーヴ 名盤

ここでは代表的なアルバムをピックアップします。長年の活動の中で、多くの革新的かつユニークな作品を生み出してきました。

| Album Title | Year | Key Features/Description |

|---|---|---|

| FLASH PAPA | 1991 | メジャーデビューアルバム。アシッド・ハウス、マンチェスター・ブーム、ヒップホップ、ハウスの影響が色濃く反映されている。代表曲「電気ビリビリ」「カフェ・ド・鬼」収録。 |

| UFO | 1991 | 砂原良徳加入後初のアルバム。 |

| KARATEKA | 1992 | |

| FLASH PAPA MENTHOL | 1993 | 初のリミックス・アルバム。小西康陽、近田春夫など、多彩なアーティストが参加。 |

| VITAMIN | 1993 | 完全なるUKテクノへとシフトを果たしたノンストップ・アルバム。 |

| A | 1997 | グループ最長期間が費やされた難産アルバム。 |

| J-POP | 2008 | 80年代の旧式のリズム・マシンを多用した音は、それまで海外の流行に触発されてきた過去の歴史と決別した、唯我独尊な内容。 |

| YELLOW | 2008 | 『J-POP』制作時に生まれた未使用のアイデアを発展させた作品。UKアシッド・ハウスという石野のルーツに立ち返ったような、90年代レイヴの香り漂う佳作として完成。 |

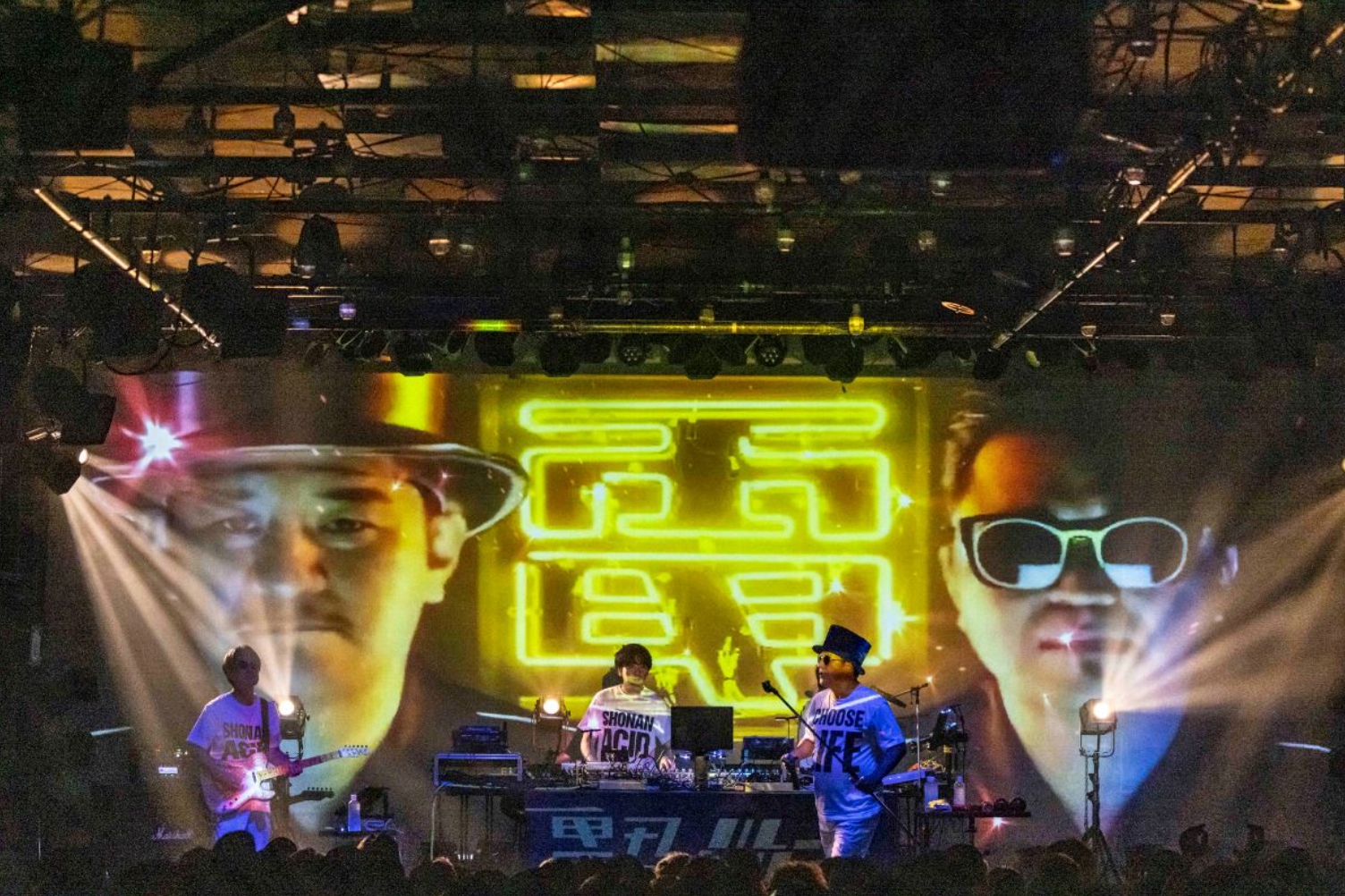

4. 電気グルーヴのライブパフォーマンス

電気グルーヴの真髄とも言えるのが、そのライブパフォーマンスです。テクノミュージックのトレンドを貪欲に取り入れながらもポップにグルーヴするトラックに乗せて、歌い、観客を煽る卓球と瀧。そして曲間では突如相撲を取ったり、瀧がLEDビジョンが取り付けられたシルクハットを被り、そこに事前にクラウドファンディングで募ったスポンサーの名前を流したりと、カッコよさとバカバカしさと高揚と切なさが混ざり合った多幸感は、一度体験したら忘れられない中毒性があります。

4.1. ライブへの姿勢の変化

興味深いのは、彼らにとってライブのあり方が時代と共に変化してきたという点です。メジャーデビュー当初は、ライブが嫌で嫌でしょうがなかったと卓球は語ります。「アルバムを出したからツアーを」という形で、ライブとプロモーションが一体化していたからです。しかし現在は、音源販売よりもライブで収益を上げることが重要になり、「ライブはライブ」「音源は音源」とそれぞれ独立して考えられるようになった結果、ライブ活動自体が健全になったと感じているようです。「目の前のお客さんを盛り上げる」という本来の商売の本質に戻ったといいます。

4.2. 機材の進化とライブの変化

また、機材の進化も彼らのライブパフォーマンスに影響を与えました。電気グルーヴの音楽性は再現性が難しく、以前はライブで制限される部分が大きかったのですが、2000年頃からコンピューターや機材の進化によってフレキシブルにライブが展開できるようになったことも大きいようです。

4.3. 過去のライブ演出例と特徴

- 2022年の横浜アリーナ公演:巨大なLEDビジョンに映し出された石野と瀧の3DCGが、横浜の街を舞台に様々なパフォーマンスを繰り広げました。会場には、左右と中央に大きなLEDビジョンが設置され、その上部は客席に向かって押し寄せる大波のように大きく湾曲していました。

- 2013年のツアー:石野卓球とピエール瀧の顔を模した巨大な白い模型に、曲に合わせて映像や照明を投影するプロジェクションマッピングが使用されました。MCでは、それぞれのしゃべりに合わせて、それぞれの白い巨頭の眼や口が光るなど、ロボットが話しているような演出も。

2022年に横浜で行われたアリーナワンマンライブでは、ステージ上に左右と中央に大きなLEDビジョンが設置され、銀色の肌をした卓球と瀧が会場近辺のエリアにある様々な施設を訪れる3DCG映像が流されるなど、その場所でしか観ることができない特別な映像演出も施されました。ライブでは「Set you Free」「Shangri-La feat. Inga Humpe」「Missing Beatz」「HOMEBASE」「Fallin' Down」などの楽曲が披露され、フロアを煽りながら観客を一斉にジャンプさせたり腕を振らせたりと、会場の一体感を高める工夫も見られました。

4.4. 観客とのインタラクション、そして笑い

さらに、彼らのライブでは、 humor と観客とのインタラクションも重要な要素となっています。2019年のZepp Haneda公演では、「かっこいいジャンパー」で瀧がカニばさみ手袋を装着してパフォーマンスを行い、観客を沸かせました。また、2003年のLIQUIDROOM ebisu公演では、2人とも大きな白いシャツを着て登場し、「The Big Shirts」の曲に合わせてコミカルな動きを見せるなど、観客を笑いの渦に巻き込みました。

彼らのライブパフォーマンスには、音楽だけではなく、メンバー間の自由すぎるやり取りも魅力の一つです。2022年のアリーナライブでは、アンコールで卓球が「さっき袖に一旦引っ込んだら、瀧がオバケを見たって言うんだよ。ステージ上に裸足の足跡があるって。やっぱまだ後遺症が……」と、舞台裏のやり取りを告白。瀧の言葉が信じられない卓球は「サトシがさっき裸足で歩いてただろ」「ここにオバケが出る理由がわからねえ。なんでこのまだ新しい建物に」「足跡があったらオバケじゃねえよ」と、瀧に弁明する隙を与えないほどの勢いでまくし立て、結局は「本日をもって、これが原因で解散いたします」と冗談めかして宣言するなど、観客を笑わせつつ楽しませています。

5. 電気グルーヴ メンバー

電気グルーヴの中核を担うのは、結成当初から変わらず活動を続ける石野卓球とピエール瀧の2人です。

- 石野卓球:ボーカル、サンプリング、プログラミング担当。バンドの音楽的な方面でイニシアティブをとることが多く、ソロ活動では主に音楽面で活躍しています。日本のテクノシーンを牽引するDJとしても知られており、国内外で精力的に活動しています。ソロ活動では、篠原ともえのプロデュースや、ゲーム『攻殻機動隊』のBGM制作なども手掛けています。

- ピエール瀧:ボーカル、サンプリング、瀧担当。バンド内での役割について「瀧です」と答えたことから、担当パートは「瀧」とクレジットされています。また「電気グルーヴの役割?他のバンドには俺がいないこと(笑)」とも語っています。ソロ活動では主に映像面で活躍し、映画『ステレオフューチャー』や『ローレライ』で重要な役柄を演じたり、漫画雑誌『週刊少年チャンピオン』で連載していた『樹海少年ZOO1』の漫画原作を担当するなど、俳優、タレント業・映像面で多岐にわたる活動をしています。

5.1. 過去のメンバー:砂原良徳

過去のメンバーとして特筆すべきは砂原良徳です。1992年から1999年まで在籍し、CMJKの後継プログラマーとして参加しました。愛称は「まりん」で、電気グルーヴがテクノ化すると、キーボーディストとしての露出が多くなりました。在籍中にリリースしたソロデビュー作『CROSSOVER』は非常に高く評価されています。

他にも結成初期には若王子耳夫など数名のメンバーが在籍していましたが、比較的メンバーの入れ替わりが多かった初期の2年間を経て、その後の8年間は石野と瀧に砂原を加えた3人で活動し、安定した人気を築きました。砂原の脱退後は二人での活動が続いています。

5.2. リーダーシップについて

バンドのリーダーについては、最初に結成を呼びかけ、主に音楽的な方面でイニシアティブをとるのは石野ですが、メンバーが3人以上在籍していた当時から、バンドのリーダーを瀧とする場合と石野とする場合と、その時々によって宣言は適当とされています。特にデカくて目立つという理由からか、TVのバラエティ番組等では瀧をリーダーとして紹介する場面も多々見られたそうです。

6. 電気グルーヴが与えた影響

電気グルーヴは、1990年代以降の日本に「テクノ」「クラブ」というカルチャーを根付かせ、音楽シーンに大きな影響を与えました。彼らがもたらした最も大きな影響の一つは、日本の音楽シーンにテクノやクラブカルチャーという新しい文化を導入し、それを独自の解釈で発展させたことでしょう。

初期の電気グルーヴはB-BOY風ファッションに身を包み、スチャダラパーらと並べて紹介されることもありました。彼ら2組がその後、テクノ/ヒップホップへと袂を分かち、各シーンを切り開いていったのは、日本の音楽シーンにおける重要な出来事と言えるでしょう。

6.1. 音楽面での影響

- テクノ/クラブミュージックの普及:彼らは、まだテクノがあまり知られていなかった日本で、いち早くテクノミュージックの可能性を示し、その普及に貢献しました。特に、1994年にベルリンの「ラヴ・パレード」にDJとして招聘された石野卓球は、海外のテクノシーンとの橋渡し役としても重要な役割を果たしました。

- 後進のアーティストへの影響:彼らの音楽は、多くの若手アーティストに影響を与え、日本の音楽シーンに新たな風を吹き込みました。例えば、ピノキオピーは、電気グルーヴのシニカルな表現や言葉選びに影響を受けたと語っています。

- ラップミュージックとの融合:初期の電気グルーヴは、ラップを取り入れた音楽性で注目を集め、ヒップホップグループとして紹介されることもありました。スチャダラパーらとの交流は、テクノとヒップホップの垣根を越えた新たな音楽表現の可能性を示唆するものでした。

- 独自のサウンド:彼らの音楽は、単に既存のジャンルを組み合わせただけのものではなく、それぞれのジャンルを独自の解釈で消化し、そこに彼ら独特のセンスを加えることで唯一無二のサウンドを作り上げました。この姿勢は、後続のアーティストたちにも大きな影響を与えています。

- 歌詞の可能性を拡張:電気グルーヴの特徴的な言語センスは、日本の音楽シーンにおける歌詞の可能性を広げました。リスナーの心に音楽と結託した超個人的な情感を喚起するような、強い中毒性を持つ言葉選びは、多くのアーティストにも大きなインスピレーションを与えています。

6.2. お笑い/バラエティへの影響

- ラジオ番組での功績:『電気グルーヴのオールナイトニッポン』は、彼らの過激なトークと斬新な企画で、後のラジオ番組やバラエティ番組に大きな影響を与えました。伊集院光は、彼らのトークスタイルに影響を受けたと公言しています。

- パフォーマンスにおける笑い:彼らのライブパフォーマンスは、音楽だけでなく、笑いも重要な要素となっています。奇抜な衣装や小道具、予測不能な行動で、観客を笑いの渦に巻き込みます。

6.3. カルチャーへの影響

- サブカルチャーの象徴:彼らは、1990年代のサブカルチャーを代表する存在として、若者たちの支持を集めました。彼らの音楽やファッション、言動は、当時の若者文化に大きな影響を与えました。

- 現代美術への影響:現代美術家の境貴雄は、『電気グルーヴのオールナイトニッポン』から大きな影響を受けたと語っています。彼らのシニカルな笑いや言葉遊びは、現代美術にも影響を与えていると言えるでしょう。

- 国際的な活動:電気グルーヴの国際的な活動も、日本の電子音楽の可能性を広げました。彼らは1995年にベルリンのMFSレーベルからシングル「虹」をリリースし、以降はMAYDAYへの参加など外国でのリリースやライヴ活動も精力的に行ってきました。これにより、日本の電子音楽がヨーロッパのテクノ・シーンでも評価されるきっかけを作りました。

6.4. 知られざるエピソードやファンの熱狂度

電気グルーヴの周辺には、語り草となった知られざるエピソードが数多く存在します。例えば、初期のライブでは観客がまだテクノに馴染みが薄い時代にもかかわらず、瀧が突然舞台袖に引っ込み、実は炊飯器を仕込んでライブ中にお米を炊いていた、という破天荒な裏話も。ライブ後の打ち上げでは「炊き立てのご飯」を振る舞い、スタッフを困惑させたという噂が流布するほどです。

さらに、熱狂的なファンの間では、新曲のリリースやライブツアーの発表時に「電気グルーヴ祈願祭」と称し、SNSやコミュニティで情報を交換してはお互いを鼓舞し合う文化が根付いています。彼らが作り出す多幸感と型破りなパフォーマンスに魅了され、何十回とライブに参戦する人も珍しくありません。

こうした社会的インパクトとファンの熱狂度の高さこそが、電気グルーヴをただの“テクノユニット”では終わらせない大きな原動力となっているのです。

7. まとめ

電気グルーヴは、1989年の結成から30年以上にわたり、日本の音楽シーンに刺激を与え続けてきた唯一無二のユニットです。彼らは、テクノ、エレクトロ、ヒップホップなど、様々なジャンルの音楽を独自に解釈し、融合させることで、唯一無二のサウンドを作り上げてきました。また、型破りなライブパフォーマンスや、過激な発言、ユーモアセンス溢れる言動で、常に世間を騒がせてきました。

電気グルーヴは、日本のテクノシーンを黎明期から牽引してきたパイオニアであり、その影響力は計り知れません。彼らの音楽は、多くの若者たちに刺激を与え、日本の音楽シーンに新たな風を吹き込みました。また、スチャダラパーとの交流に見られるように、他のアーティストとのコラボレーションを通じて、音楽シーン全体の活性化にも貢献してきました。

近年では、3DCGやプロジェクションマッピングなどの最新技術を駆使したライブパフォーマンスで、新たな境地を開拓しています。彼らは、常に進化を続け、その活動の幅を広げています。

彼らの魅力は、高度な音楽性とアナーキーな笑いの要素が絶妙なバランスで融合している点にあります。テクノミュージックの洗練された音響技術をベースにしながらも、ナンセンスでユーモラスな歌詞や予測不能なパフォーマンスを展開する彼らは、テクノユニットの枠を超えた存在として、幅広い層からの支持を集めています。

石野卓球とピエール瀧というコアメンバーを中心に、時代の変化に柔軟に対応しながらも独自の路線を貫いてきた彼らは、日本にテクノやクラブカルチャーを根付かせた功績も大きいでしょう。国内外での活動を通じて、日本の電子音楽の可能性を広げてきました。

彼らのライブパフォーマンスは、カッコよさとバカバカしさと高揚と切なさが混ざり合った多幸感があり、一度体験したら忘れられない中毒性があります。ライブでの姿勢も時代と共に変化し、現在は「目の前のお客さんを盛り上げる」という本来の商売の本質に立ち返っているといいます。

電気グルーヴの音楽は、時代を超えて愛され、これからも多くのファンを魅了していくことでしょう。 彼らの作り出す世界は、時に刺激的に、時にユーモラスに、私たちの日常に彩りを与えてくれます。 ぜひ、電気グルーヴの音楽に触れて、その中毒性を体感してみてください。

💬 あなたの体験や意見を聞かせてください!

感想・リクエスト・タレコミ、大歓迎!

下の送信ボタンから、あなたの意見をぜひお寄せください。

🎁 今ならもれなく3大プレゼント! 🎁

- 💡 「最新詐欺手口&対策リスト(2025年版)」

👉 急増する詐欺の手口と回避策を、わかりやすく解説! - 💰 「知らなきゃ損!政府の補助金&助成金リスト」

👉 住宅・子育て・医療・教育…今すぐ使えるお金をチェック! - 🏦 「銀行・クレジットカードの隠れ手数料一覧」

👉 知らずに払ってる手数料、サクッと削減する方法を伝授!

👇 あなたの一言が、新たな情報発信のヒントに!

今すぐ送信して、プレゼントをGET🎁✨

電気グルーヴ 最新ライブ情報&ストリーミング先はこちら

最新ライブスケジュールやチケット情報は、公式サイトのライブ情報をチェック!

また、音源のストリーミングはSpotifyや

Apple Musicから視聴可能!

ライブでの新曲披露も期待大ですので、ぜひチェックしてみてください。