この記事の目次(クリックでジャンプ)

1. ステーブルコインとは?その特徴と背景

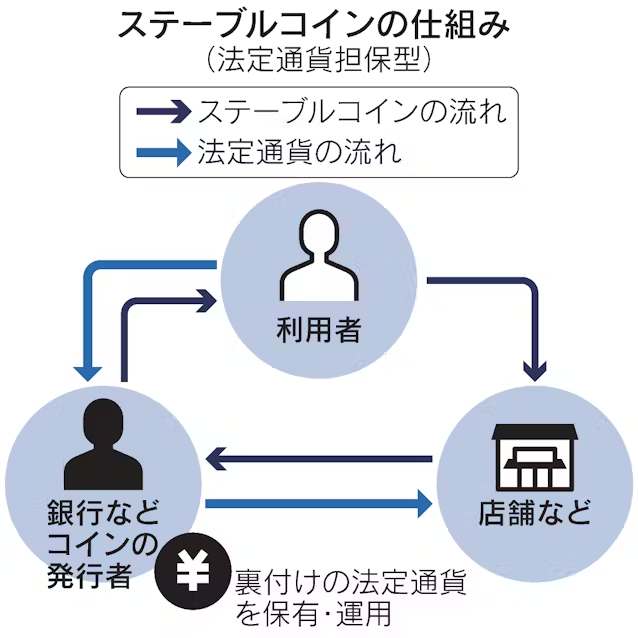

ステーブルコインとは、法定通貨や商品などの実際の資産と価格が連動するように設計された暗号資産の一種です。「ステーブル」という言葉のとおり、価格の安定を目指しているのが最大の特徴です。たとえば、USDCは米ドルとの連動を目指しており、1USDC=1USD前後の価格を維持するように発行元が管理しています。

暗号資産と聞くと、まず思い浮かぶのがビットコインかもしれません。ビットコインは枚数に2100万枚の上限があり、発行主体もなく分散管理されている一方で、ステーブルコインは発行主体が明確に存在するケースが多い点が大きく異なります。USDCであれば、サークル社という企業が発行を担い、米ドル預金などの裏付け資産をもとに「常に1ドル近辺の価値を保つ」ための運用を行います。

ステーブルコインは、海外の暗号資産取引所などで決済手段や送金手段として活用されるケースも多く、近年ではSBI VCなどの国内取引所もUSDCをはじめとするステーブルコインの取り扱いに前向きな姿勢を見せています。ただし、これらはあくまで「安定を目的とした設計」にすぎず、絶対的な安全資産とは言い切れない部分がある点に注意が必要です。

2. USDCが注目される理由とビットコインとの違い

USDCが注目を集める大きな理由は、法定通貨である米ドルと価値が連動しているため、暗号資産市場のボラティリティ(価格変動)から比較的影響を受けにくい点です。たとえば、ビットコインは時に急激な値上がりや値下がりを見せることがありますが、USDCは1USDC≒1USDを保つような仕組みがあるので、投資家が「暗号資産のボラティリティを回避する」ための一時的な退避先として利用しやすいメリットを持ちます。

一方で、ビットコインは将来の価格上昇を期待して保有する投資家が多いのに対し、ステーブルコインは値上がり益を狙うためではなく、あくまでも安定的な決済手段や資金の待機場所として使われるケースが多いのです。ビットコインには発行上限があるものの、ステーブルコインには上限設定がないことがほとんどで、需要に応じて発行量が変動していくのが一般的です。このように、投資の目的や設計思想から見ても、ビットコインとステーブルコインは全く異なる性質を持っています。

ステーブルコインには複数の種類があります。法定通貨担保型(USDC、USDTなど)、暗号資産担保型(DAIなど)、アルゴリズム型(USTなど)、商品担保型(金やその他のコモディティと連動)などが代表例です。特に米ドルと連動するUSDCやUSDTは取引量が多く、世界的な認知度も高いため、今後も注目を集め続けるでしょう。

3. ステーブルコインのメリット:安定性・送金コスト・利回り

ここではステーブルコインの主なメリットを整理してみます。

1)価格の安定性

ステーブルコインは価格が極端に乱高下しにくい設計になっているため、暗号資産市場の荒波を避けたいときや、一時的な利益の確定を円滑に行いたいときに役立ちます。

2)送金手数料の低さ

国際送金などを行う際、銀行を介するよりステーブルコインを使った方が手数料や時間を節約できるケースがあります。

3)運用利回りの可能性

一部のDeFi(分散型金融)プラットフォームでは、ステーブルコインを高金利で運用できるサービスが登場しています。10%以上の利回りになることもあり、投資家にとっては魅力的に映ることもあるでしょう。

これらのメリットから、ステーブルコインは暗号資産取引のハブとして重宝される存在になりつつあります。特にUSDCのように安全性のイメージが強いものは、多くの投資家や企業から支持を受けやすいのが現状です。

4. ステーブルコインのリスク:本当に安全なのか?

「ステーブルコイン=安全」と単純に思われがちですが、実際にはリスクがゼロというわけではありません。たとえば、アルゴリズム型のステーブルコインが大暴落した事例もあり、法定通貨担保型のUSDCすら一時的に1ドル割れを経験したことがあります。以下のような点に注意が必要です。

1)発行企業の信用リスク

ステーブルコインの価値は、裏付けとなる法定通貨や資産を管理する発行企業の信用力に依存します。万一、運営元が不正を働いたり、資金不足に陥ったりすれば、1ドルを保てなくなる可能性があります。

2)担保資産の透明性

USDCの場合は比較的透明性が高いとされますが、他のステーブルコインでは監査が不十分だったり、実際には十分な法定通貨を保有していないのではという疑念が常につきまといます。

3)アルゴリズム型の不安定性

USTのように、別の暗号資産と交換することで価格を維持する仕組みでは、一方が暴落すればもう一方も連鎖的に崩壊するリスクがあります。

4)デペッグ(peg崩壊)の可能性

「法定通貨と1:1で連動する」とは言え、投資家の不安感や市場の混乱が広がった場合、一時的に1:1を大きく外れること(デペッグ)が起こり得ます。

このように、ステーブルコインは「安定を目指した設計」であっても、100%安全とは言い切れません。多額の資金を預ける場合は、担保資産の状況や監査報告、発行元の評判など、事前にしっかりとリサーチしておくことが大切です。

5. SBI VCでのUSDC上場と今後の展望

国内取引所のSBI VCがUSDCの上場を準備・実施する流れは、海外だけでなく国内でもステーブルコインの活用が広がる兆しを示しています。日本では、暗号資産に対する規制や税制の問題から、ビットコインやイーサリアムなど主要銘柄以外の取扱いは慎重な面が目立ちました。しかし、法定通貨担保型のステーブルコインは比較的理解を得やすいとされ、今後、その他の国内取引所でも採用が進む可能性があります。

一方で、海外の暗号資産取引所ではUSDCやUSDTを当然のように扱っており、海外ユーザーにとってはすでにステーブルコインが「当たり前の存在」です。日本においても、決済や送金を円滑にする手段としてステーブルコインが受け入れられていけば、企業の資金決済インフラや個人投資家の資金移動が今以上に便利になるかもしれません。

もっとも、大手企業が絡むからといって絶対に安全とは限りません。あくまでリスクは存在するため、その点を踏まえたうえで自分の資金管理方針に合った活用方法を選ぶことが重要です。投資判断の際は、「ビットコインのようなボラティリティのある暗号資産」と「法定通貨と連動したステーブルコイン」をどう使い分けるかを考えておくと良いでしょう。

6. リスク管理とステーブルコインの賢い活用法

ステーブルコインを賢く活用するには、ビットコインやその他の暗号資産との使い分けが肝心です。

・利益確定の一時保管場所として

値動きの激しい暗号資産のポジションを決済し、すぐに日本円やドルに換金せずに、USDCやUSDTなどのステーブルコインに変えておく投資家も多いです。次の投資機会を伺う上で、変動リスクを抑えつつ市場に留まれるメリットがあります。

・国際送金コストの削減

海外の取引所で暗号資産を購入したり、海外に住む家族や友人に資金を送る場合、銀行送金よりもステーブルコインで送る方が手数料を抑えられることがあります。ただし相手側も暗号資産ウォレットを使える環境が必要です。

・流動性を利用したトレード

ボラティリティが大きい局面で、「1ドル付近にあるステーブルコインを安く仕入れ、高値で売却する」という投機的なトレードを行う投資家もいます。ただし、これは非常にハイリスクな手法であり、デペッグが解消されないリスクもあるため注意が必要です。

・国内外の金融サービスとの比較

ステーブルコインには金利サービスや運用プログラムもありますが、日本円や米ドルそのものを定期預金等で運用する方法や、証券会社のマネーマーケットファンドなどもあるため、リスクと利回りのバランスを総合的に考えましょう。

投資対象として考える場合は、「安定しているつもりが急落する」可能性を常に念頭に置き、資金を過剰に集中させないことがリスク管理の要です。

7. 結論

ステーブルコインは暗号資産市場において欠かせない存在になりつつあり、USDCはその代表格と言えます。SBI VCをはじめとする国内取引所でも上場が進めば、今後さらに利用しやすくなるでしょう。ただし、「法定通貨と連動しているから絶対に安全」という認識は禁物です。信用リスクやデペッグリスクは常に存在し、過去には実際に大幅な下落を経験した事例もあります。

ビットコインとは全く役割が異なるため、投資戦略の中でうまく組み合わせや使い分けを検討するのが賢明です。適切なリスク管理と情報収集を怠らず、自分に合った方法で暗号資産の世界を活用していきましょう。