この記事の目次(クリックでジャンプ)

1. はじめに:日本社会に迫る危機

近年、地方の衰退が深刻化しています。人口減少、高齢化、経済の低迷…地方が抱える問題は山積みです。このままでは、2030年には地方から百貨店や銀行が消えてしまうという衝撃的な予測も出ています。地方の衰退は、私たち日本人にとって決して他人事ではありません。地方経済の崩壊は、日本経済全体の衰退に直結し、ひいては日本人の絶滅にも繋がる可能性を秘めているのです。

今回は、地方衰退の現状と、それがもたらす深刻な影響について詳しく解説していきます。

2. 地方衰退の現状:止まらない人口減少と高齢化

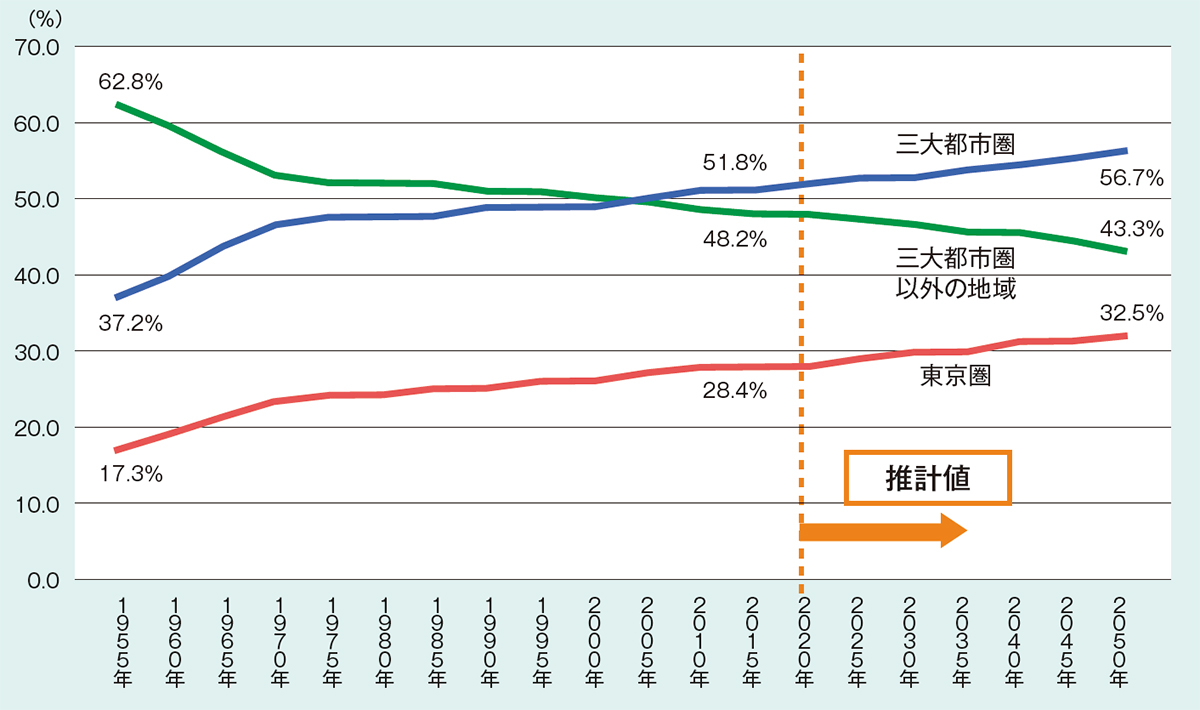

地方の衰退を語る上で、避けて通れないのが人口減少と高齢化の問題です。政府データによると、過疎地域の人口は全国の9.3%に過ぎませんが、市町村数では半数近く、面積では国土の約6割を占めています。また、過疎地域の高齢者階層の構成比は39.7%と、全国における構成比(28.0%)を11.7ポイントも上回っています。15歳未満の若年層人口は前年比で33万7千人という大幅な減少を記録しており、2050年までに日本の総人口は9,515万人程度まで減少すると予測されています。少子化、晩婚化、未婚化といった社会現象に加え、若者の都市部への流出が加速していることが、地方の人口減少に拍車をかけているのです。

人口減少は、地域経済の縮小、コミュニティの崩壊、生活インフラの維持困難など、様々な問題を引き起こします。例えば、人口が減れば、税収が減り、公共サービスの質が低下します。医療、教育、交通機関へのアクセスが制限される可能性もあります。また、商店や病院などの施設が減り、生活の利便性が低下することも考えられます。

人口減少に対処するため、「コンパクトシティ」という都市計画の概念が登場しました。これは、居住地域に都市機能を集約し、効率化を図ることで、自治体の財政負担を軽減し、都市機能の持続可能性を確保することを目的としています。コンパクトシティ化は、都市機能の維持、効率的な行政サービスの提供、住民の利便性向上などのメリットがある一方、地域コミュニティの衰退、中心市街地の空洞化、郊外地域の孤立化といったデメリットも懸念されています。

Screenshot

3. 地方から百貨店や銀行が消える? 経済への影響

地方から百貨店や銀行が消えることは、単なる経済活動の縮小にとどまりません。それは、地方の生活インフラの崩壊を意味し、地域経済に深刻な打撃を与えます。

3.1 百貨店の消滅が地域にもたらすもの

百貨店は、地方において、買い物だけでなく、地域のコミュニティの場としての役割も担ってきました。百貨店がなくなると、高齢者など、買い物に不便を感じる人が増えるだけでなく、地域の交流の場も失われてしまう可能性があります。また、雇用機会の減少、税収の減少、中心市街地の空洞化など、地域経済全体への影響も無視できません。

百貨店業界全体で見ると、2000年代前半にはほとんど見られなかった百貨店の閉店が、2010年以降増加傾向にあります。2020年には、百貨店の数は203店舗まで減少し、売り場面積もピーク時の2000年から大幅に減少しています。一方で、都市部の一部の百貨店は、富裕層の増加を背景に好調な業績を維持しているという現状もあります。地方の百貨店と都市部の百貨店で、明暗が分かれている状況と言えるでしょう。

3.2 地方銀行の消滅が地域経済にもたらすもの

銀行もまた、地域経済を支える重要な存在です。銀行がなくなると、預金や融資などの金融サービスを受けにくくなり、地域経済の停滞に拍車がかかります。地方銀行は、人口減少と低金利の影響で収益性が悪化しており、 多くの地方銀行が将来的に赤字に転落する可能性も指摘されています。

高齢者や交通弱者にとって、銀行の窓口がなくなることは特に大きな痛手となります。インターネットバンキングの利用が難しい高齢者にとっては、預金や引き出し、振り込みなどの手続きが困難になることが予想されます。

人口減少に伴う貸出マーケット縮小は、地域内での経済活動縮小を意味します。経営資源最適化のためにメガバンクなどでは地方の支店統廃合や撤退も進められています。

3.3 金融機関の新たな取り組み

人口が急減するエリアでは、預金・融資・為替など、地域経済を支えるインフラとして生産性向上や地域活性化に寄与する金融サービスがより求められています。

人口減少エリアの地域金融機関は、顧客や事務量が少ないにもかかわらず多彩な業務に対応しなくてはならないため、システム投資の回収期間が長くなる傾向にあります。こうした問題意識から、近年の地域金融機関には他の金融機関とシステムを共同化する動きもみられます。

4. 日本人が絶滅する可能性:人口減少の連鎖

地方の衰退は、日本全体の人口減少問題を深刻化させ、将来的には日本社会に大きな課題をもたらす可能性があります。地方の人口が減れば、全国的に人口が減少し、少子化が加速します。少子化が進めば、生産年齢人口が減少し、経済が縮小します。経済が縮小すれば、雇用が失われ、さらに少子化が加速するという悪循環に陥る可能性も懸念されます。

人口減少は、経済の縮小だけでなく、社会保障制度の維持、国防、文化の継承など、様々な分野に影響を及ぼします。

5. 私たちにできること:地方創生への貢献

地方の衰退、人口減少という深刻な問題を前に、私たちにできることは何でしょうか?諦めるのではなく、未来への希望を持ち、行動を起こすことが重要です。

5.1 政府の取り組み

政府は、地方創生に向けた様々な政策を推進しています。例えば、地方への企業誘致、移住支援、雇用創出など、地方経済の活性化を図るための取り組みが行われています。

地方創生に向けた具体的な取り組み事例としては、以下のようなものがあります。

- 徳島県神山町では、DX推進によってIT企業を誘致することに成功し、雇用創出と地域経済の活性化を実現しています。

- 岩手県二戸市では、わずか19戸の集落が人口減少を食い止める取り組みを行っています。

- 徳島県上勝町では、高齢者が活躍する「葉っぱビジネス」を展開し、地域経済の活性化に貢献しています。

5.2 企業の取り組み

企業もまた、地方創生に貢献する役割を担っています。地方に拠点を移転したり、地方の特産品を活用した商品開発を行ったりする企業も出てきています。

企業の地方創生への貢献は、地域経済の活性化だけでなく、企業自身の成長にも繋がる可能性があります。地方には、豊かな自然、伝統文化、地域特有の資源など、都市部にはない魅力がたくさんあります。企業は、これらの地域資源を活用することで、新たなビジネスチャンスを創出し、競争力を強化することができます。

5.3 個人の取り組み

私たち個人も、地方創生に貢献することができます。例えば、地方への移住、地方の企業への就職、地方の特産品の購入など、小さなことから始めてみましょう。

東京都神津島村では、住民の努力によって「星空保護区」に認定され、過疎化対策に成功した事例もあります。このような地域主導の取り組みは、地方創生に大きな力を発揮する可能性を秘めています。

6. 地方の役割:国土保全、水源涵養、自然環境の維持

過疎地域は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保持など、重要な役割を担っています。地方の衰退は、これらの機能の低下にもつながる可能性があり、環境問題の観点からも深刻な問題と言えるでしょう。

地方には、豊かな森林、美しい田園風景、清らかな水源など、貴重な自然環境が残されています。これらの自然環境は、私たちの生活を支える上で欠かせないものです。地方の衰退は、これらの自然環境の破壊、生物多様性の喪失、地球温暖化の加速など、様々な環境問題を引き起こす可能性があります。

7. まとめ:未来への希望を繋ぐために

地方の衰退、人口減少は、日本社会全体にとって大きな課題です。地方の衰退が進むと、人口減少、高齢化、経済の低迷といった様々な問題が連鎖的に発生し、地域社会の基盤を揺るがす可能性があります。

しかし、私たちは諦めてはいけません。政府、企業、個人がそれぞれの立場でできることを行い、力を合わせてこの問題に立ち向かう必要があります。地域主導の取り組みや、企業の地方への進出など、明るい兆しも見えています。未来への希望を繋ぐために、今こそ行動を起こしましょう。

あなたの声を聞かせてください!

感想・リクエスト・タレコミ、大歓迎!

下の送信ボタンから、あなたの意見をぜひお寄せください。

🎁 今ならもれなく3大プレゼント! 🎁

- 💡 「最新詐欺手口&対策リスト(2025年版)」

👉 急増する詐欺の手口と回避策を、わかりやすく解説! - 💰 「知らなきゃ損!政府の補助金&助成金リスト」

👉 住宅・子育て・医療・教育…今すぐ使えるお金をチェック! - 🏦 「銀行・クレジットカードの隠れ手数料一覧」

👉 知らずに払ってる手数料、サクッと削減する方法を伝授!

👇 あなたの一言が、新たな情報発信のヒントに!

今すぐ送信して、プレゼントをGET🎁✨